イベントレポートEVENT

- 小学生(高学年)

- 中学生

- 水の科学実験

公開:2023.05.04 06:45 | 更新: 2023.05.05 11:27

大好きな動物と一緒にサイエンス!ペンギンとひなたち~どうして寒いところでくらせるの?~―イベントレポート

(開催日:2023年4月29日)

当館でも何度か取り入れている『GEMS(ジェムズ)』は、カリフォルニア大学バークレー校で開発された理科・数学の参加体験型プログラム。子どもたちが想像力・創造力を発揮して、好奇心や探究心を持つことを大切にしています。

今回のプログラムでは、工作、ロールプレイ、氷を使った探究など、五感をたくさん使いながら、コウテイペンギンが住む環境やくらし方について学びました。

3月中旬から参加者募集を行ったところ、予約は2日間で満席となるほど大人気!

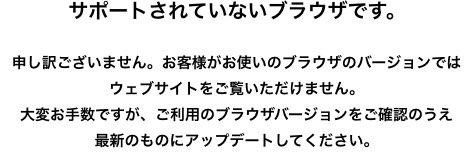

当日はみんながより自由に、自分らしく参加してもらえるように、会場をいつもと違ったレイアウトでセッティング。机もテーブルもないところに集まってもらいました。

質問したところ、ペンギンに限らずやっぱり動物好きなお子さんが大半。

そこでまずは自己紹介がてら、好きな動物と、どんなところが好きなのかを聞いてみました。

犬や猫、うさぎ、チーター、ワニ、など多種多様で、好きなポイントも上手に伝えてくれました。好きだからこそ伝えたいって思えるんですね。

続いて氷の上に住む動物で思いつくものをあげてもらい、その中でも白黒のものは「ペンギン!」と即答でした。

ペンギンについていろいろと質問します。「見たことがある?」「その時何をしていた?」「ペンギンの翼はどこ?」みんな、記憶をたどって話してくれます。

ペンギンは飛べない、翼を使って泳ぐ、などこちらか伝える前にみんなが教えてくれました。

ペンギンの本やマスコットを持ってきてくれたお子さんもいました。

ここでコルク栓にペンギンを描く工作タイム。

できあがったらこれを使って、ペンギンがくらす環境を考えます。

水をためた大きな洗面器に3人1組で集まってもらいました。

水って触るだけでテンションが上がるんですね!みんなはもう遊んでくれています。

水をくんだコップ、これを冷凍庫に入れたらどうなる?想像してから凍らせておいたものを配り、水に何が起きたか、観察や推測してもらったりして自由に話してもらいました。

このように言葉にして相手に伝える表現力も自然とつくようなプログラムになっています。

みんなは思った以上にどんどん声に出して伝えてくれて、楽しんで参加してくれているのがわかりました。

氷の特徴を観察します。

氷が時間が経ったらどうなったか、発表し合います。先ほど作ったコルクのペンギンを氷の上に住んでいるとして魚を追いかけたりしながら、どのように生活しているか遊びながら体験してもらいました。

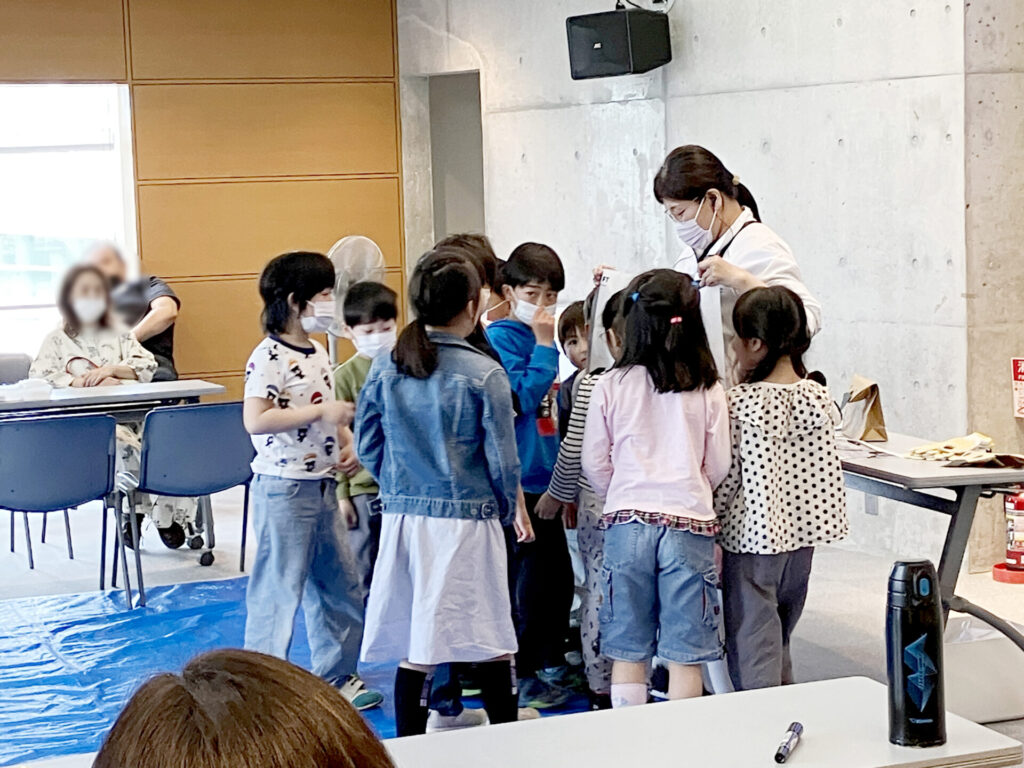

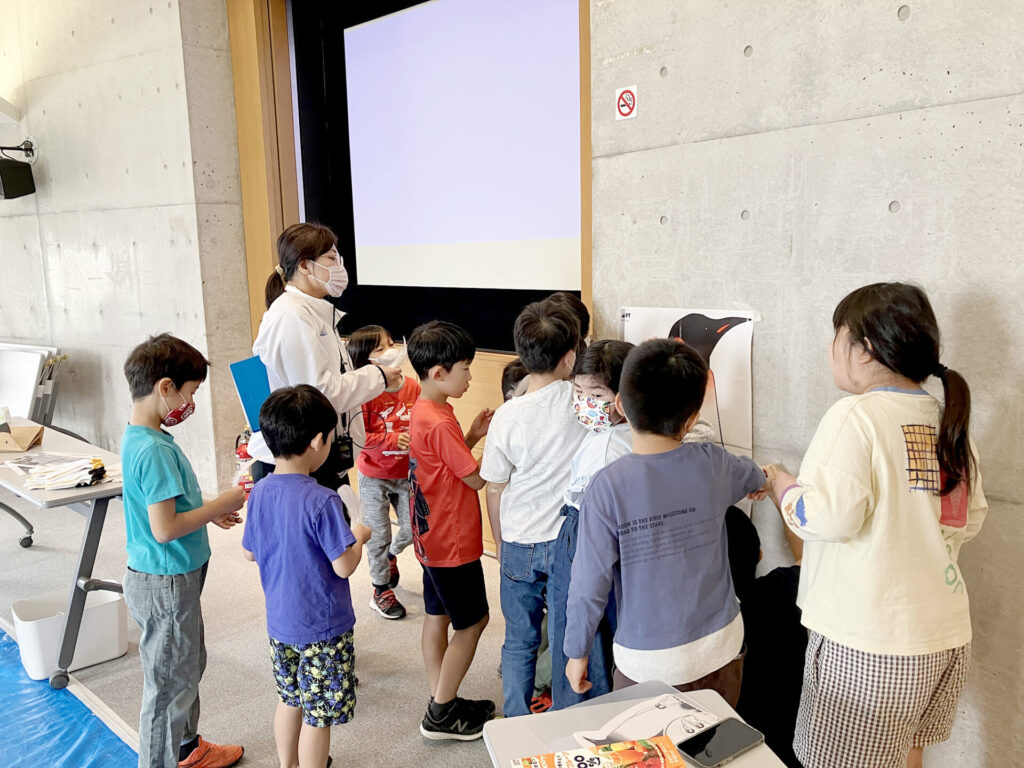

次にコウテイペンギンの等身大ポスターを見せると「大きい!」という驚きの声が続出。

こんな動物がたくさんいる世界を想像するとワクワクしますね。

背比べしに自然と前に集まります。このころにはみんな距離も近く、本当に自由な発想で話してくれて、いろいろな興味が起こったら行動で確かめていました。

ペンギンの羽根の生えている位置を、(別の鳥のものですが)本物の羽根を持って指し示します。

それから手袋をした手と素手とで氷を持って、体感温度の違いを感じました。

ペンギンは布の代わりに羽根が寒さから身を守っていること、人間が素肌では冷たさに負けてしまうことなども感じました。

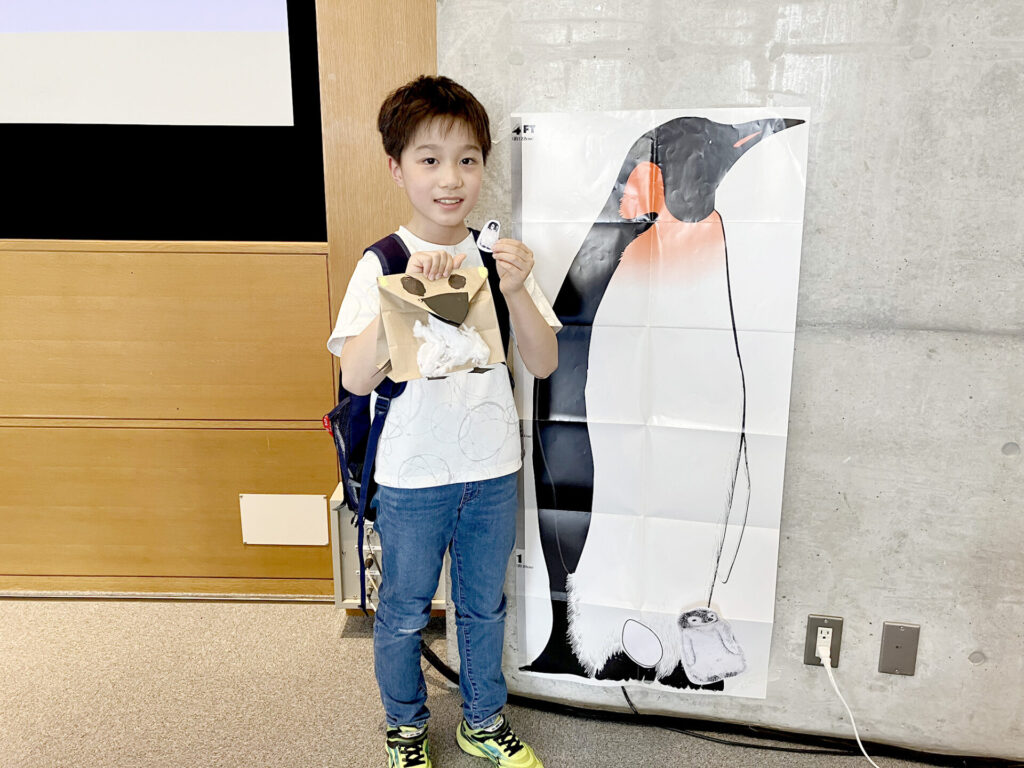

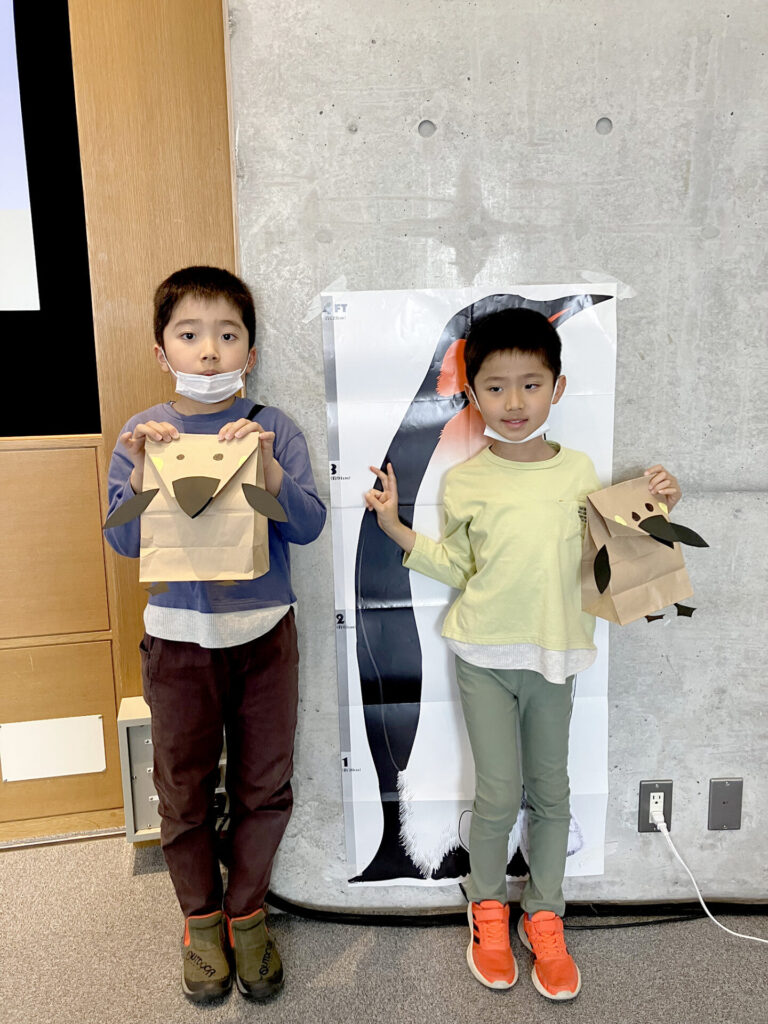

ペンギンの体のことを知ったところで、紙袋ペンギンを作ります。

紙袋を体に見立ててくちばしや手足など簡単なパーツで付けていきますが、つける場所やペンギンの体にある色など、なるべくリアルになるように再現しているお子さんもいました。

ひなペンギンには綿を貼ってもらい、とってもかわいく仕上がりました。みんなおうちに持って帰って、おうちでもロールプレイをしてくれそうです。

最後は卵の温め体験です。

ペンギンが卵からひなになる時、どうやって氷の地面や極寒の環境から守っているかをお話しして、映像でも学んだところで、みんなにも実際にやってもらいました。

卵のおもちゃと、ペンギンの羽毛に覆われたお腹をイメージした布でロールプレイをしましたが、「やりたい!」とほとんどの人が手をあげてくれました。

少し恥ずかしかったりするのかな?と思っていたので、うれしい驚きです。

卵を足に載せて、お腹の毛(布)をかぶせて、、、親鳥になりきって卵を守ってくれました。

いろんなことを体験してもらいましたが、参加してくれたみんなからは「ペンギンのことが知れてよかった」「もっと好きになった!」「氷がどうやったらすぐ溶けるか、とか考えるのが楽しかった」などの声が聞けました。

保護者の方からは「ペンギンの生態について、氷に触れたりしながら感じて考えながら学べてよかった」「子供が楽しく学べて制作もできてよかった」などのご感想をいただきました。

地球にくらす動物のことを知って、興味を持っていただき、水環境のことを大切にする気持ちにつながっていくとうれしいです。

終わっても氷に興味を持って「氷を綿で包むとどうなるかな?」と洗面器に向かうお子さんも。早速実験して確かめていました。この探求心こそがこのプログラムの目指すところでもあります。

またみんなの学びにつながるようなプログラムを開催しますので、楽しみにしててね!